お葬式が終わると、その後は法事が決められた間隔で実施されます。

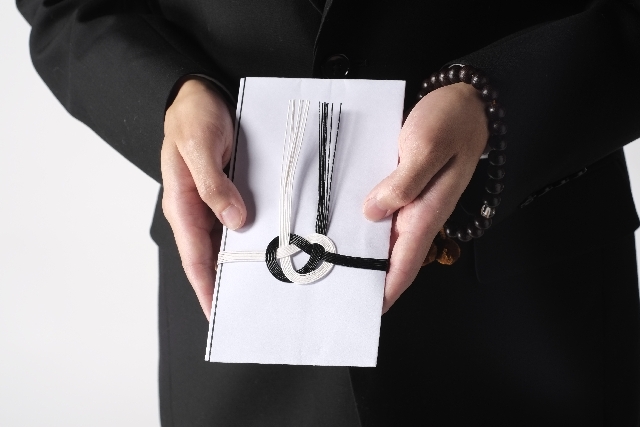

その法事の時に持っていくものとして、

香典やお供え物などがあります。

その際のしの表書きには「御供」と「御仏前」などがありますが、

これらは違うものなのでしょうか?

どのような場合にどちらを用いるのか、

御供と御仏前の使い分けはあるのでしょうか?

目次

◆一般的な使い分け

一般的には葬儀が終わると、その場で初七日までも済ませます。

その次におおきな法事としては四十九日があります。

法事はその四十九日以降、

一般的に33回忌(本来は100回忌)まで行われていまして、

その都度香典やお供え物を持参します。

そこで御供と御仏前の使い分けについてなのですが、

通常世間一般に浸透している考え方としては、

・御供

霊前にお供えする供物として果実やお菓子などや線香やろうそくなどを贈ります。

このように品物を贈る場合にのしの表書きに「御供」と書きます。

・御仏前

「御仏前」の場合香典としてお金を渡す時に不祝儀の表書きとして書きます。

・まとめ

現物の場合・・・「御供」

お金の場合・・・「御仏前」

しかし現代ではお供え物を贈る代わりに現金を渡すケースが増えています。

その場合の不祝儀の表書きは「御供物料」となります。

◆品物に「御仏前」でも何ら問題はない?!

このように御仏前は、

現金を手渡す局面で利用されることもあって、

現金の際にのみ使うように感じている人が、ほとんどだと思います。

しかし。。。

「御仏前」とは本来仏前を敬っていう言葉でして、

仏前に供える香典や供物への表書きとして使用するものです。

つまり。。。一般的に浸透している

現物の場合・・・「御供」

お金の場合・・・「御仏前」

でなくとも、どちらも「御仏前」という表書きでも何ら問題はないのです。

◆最後に

本来の意味としては、

お供え物に「御仏前」と書いても問題はないのですが、

殆どの人が品物の場合は「御供」で、お金の場合は「御仏前」と認識しています。

ですから私個人としての御供と御仏前の使い分けは、

現物の場合・・・「御供」

お金の場合・・・「御仏前」

という感じで使用しています。

もし不安であるならば、

お住まいの地域や家庭などによって認識や習慣は多種多様ですから、

親族での年長者に相談や質問をすることが一番良い方法です。