香典とは故人に供えるものとしてお香やお花などがありますが、

そのものの代わりとしたお金。

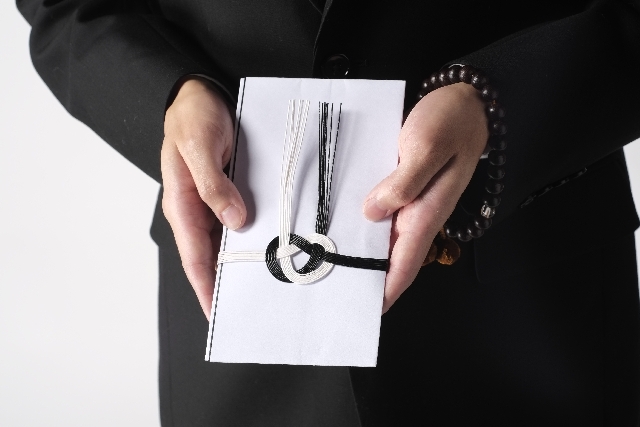

そのお金を入れる黒白の水引が結ばれた袋を香典袋または不祝儀袋といいます。

そして、その袋に表書きをする場合「御仏前」「御霊前」とがありますが、

この2つの違いとはなんでしょう?

目次

◆御霊前とは

御霊前とは霊の前である事を丁寧に表した言葉です。

故人があの世へと旅立つ期間というものがありまして、

この世とあの世の中間にいる状態が49日間続くと言われています。

あの世とは仏様の世界です。

つまり四十九日の法要前日までは、

故人は「霊」としての状態であるので「御霊前」となります。

ですから、お通夜の場合は御霊前になります。

お葬式も御霊前になります。

その後の法要として、

初七日(しょなのか)

二七日(ふたなのか)

三七日(みなのか)

四七日(よなのか)

初月忌(しょがっき)

五七日(いつなのか)

六七日(むなのか)

七七日(なななのか「四十九日の事」)

上記の四十九日前日までは「御霊前」で、

四十九日の法要当日からは「御仏前」となります。

◆御仏前とは

御仏前とは仏の前である事を丁寧に表した言葉です。

先ほど四十九日の法要前日までは故人は「霊」の状態ですと述べました。

それ以後故人はあの世へと旅立ちます。

あの世とは仏の世界ですから、この時点で仏様となるのです。

ですから四十九日の法要当日から、

香典の表書きは「御霊前」から「御仏前」とかわります。

◆「御仏前」となるのは四十九日の法要からなの?

「御仏前」となるのは四十九日の法要からなのか?

それとも、四十九日の法要の次からなのでしょうか?

「四十九日の法要以降に御仏前となる」

と書かれている場合は「以降」ということでその日も含まれます。

「四十九日の法要後に御仏前となる」

と書かれている場合は四十九日の法要の次からという意味合いになります。

ネットで調べると両方出てきますよね。

この場合、厳密な区切りとしては、

やはり四十九日の法要の当日中に霊から仏になるのだということです。

四十九日の法要の始まりは「御霊前」で途中から「御仏前」とかわります。

例えば。。。

結婚式ですが「御結婚御祝」という表書きでのご祝儀袋となります。

結婚式をする前に結婚祝として贈りますから、

同じように考えると、

四十九日の法要も仏様になられるということでの表書きで良いとなります。

◆例外

表書きをする場合には「御仏前」「御霊前」とがあると言いましたが、

実は、浄土真宗では「御仏前」はありません。

どうして浄土真宗では「御仏前」はないのでしょう?

浄土真宗では、亡くなればすぐ仏になるという考え方ですから、

「霊」という存在はありません。

ですから「御霊前」は使わないのです。