失業保険を受け取るためにはハローワークで手続きをしなければなりません。

とはいうものの。。。

「会社を退職してゆっくりとしたい」

「ハローワークに行くのが面倒」

などの理由で手続きをまだしていないという方も中にはいるはずです。

しかし、失業保険を受給できる期間は1年間と決まっており、

そのまま放置してしまうと受ける権利がなくなってしまう場合もあります。

また、失業保険をもらっている最中に打ち切られてしまう可能性もあります。

では、失業保険を満額もらうためには、

いつまでに手続きを行わなければならないのか?

目次

◆失業保険の手続きはいつまでにしないといけないのか?

満額をもらうために失業保険の手続きはいつまでなのか?

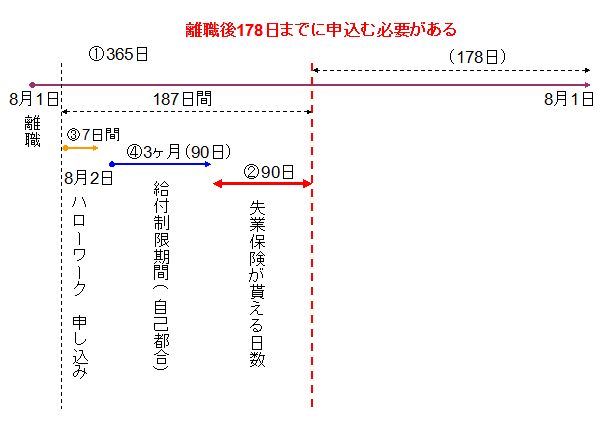

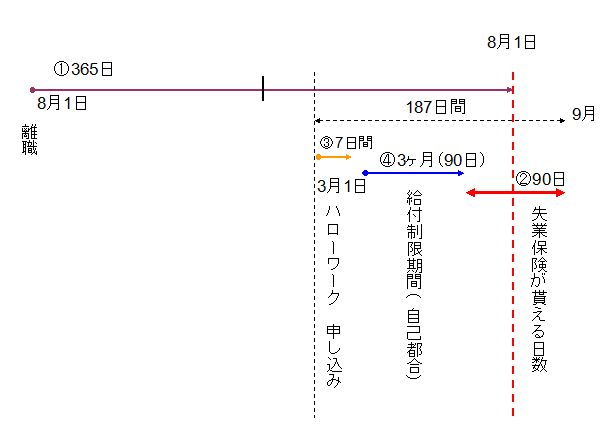

その日数の計算方法とは、

「一般的に離職した日の翌日から1年間の日数から、

失業保険が貰える日数と待機期間、給付制限期間を足した合計を引いた日数」

になります。

①離職した日の翌日から1年間の日数-

(②失業保険が貰える日数+③待機期間+④給付制限期間)

(②失業保険が貰える日数+③待機期間+④給付制限期間)

これで、どのくらいまでに手続きを行わなければならないかがわかります。

しかし。。。文字だけ見てもよくわかりませんよね。

具体的な日にちをどうやって計算するか見ていきます。

◆日にちをどうやって計算するのか?

①離職した日の翌日から1年間の日数-

(②失業保険が貰える日数+③待機期間+④給付制限期間)

(②失業保険が貰える日数+③待機期間+④給付制限期間)

①離職した日の翌日から1年間の日数

②失業保険が貰える日数

③待機期間

④給付制限期間

①離職した日の翌日から1年間の日数

失業保険の受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間です。

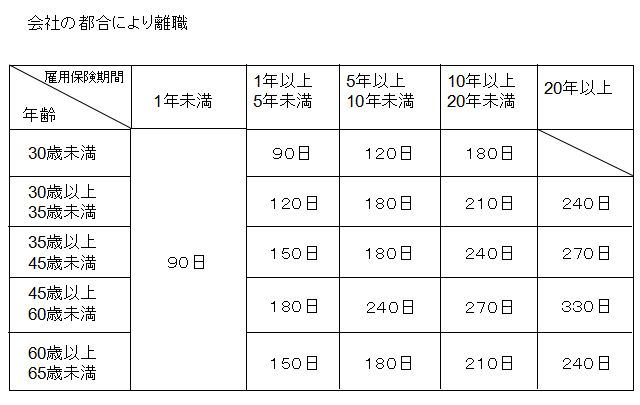

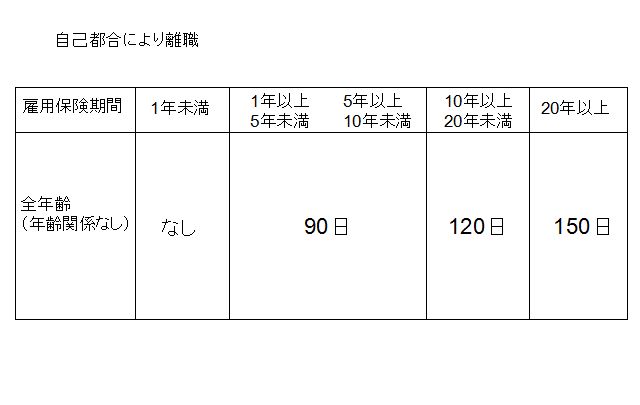

②失業保険が貰える日数

③待機期間は7日間

この待機期間とはハローワークで求職の手続きをしてからの期間となります。

④給付制限期間

給付制限期間に関しては自己都合で離職した場合ですと3か月間となります。

会社都合で退職した場合は給付制限期間がありません。

例えば。。。。

自己都合で8月1日に5年勤めた会社を辞めたとします。

①退職してからの一年間の日数は365日

②失業保険が貰える日数は自己都合による5年なので「90日」

③待機期間は「7日」

④給付制限期間は自己都合で離職した場合ですと3か月間「約90日」

つまり365-(②90+③7+④90)=178日

8月1日から178日引いた日で1月26日くらいの日までとなります。

つまり、会社をやめてから1年の間に、

失業保険に必要な②90+③7+④90(187日)は確保する必要があります。

そのため約半年後(178日)までに申し込まないと満額ではもらえなくなります。

日付だと1月26日までとなります。

日付計算サイトはこちら>>>

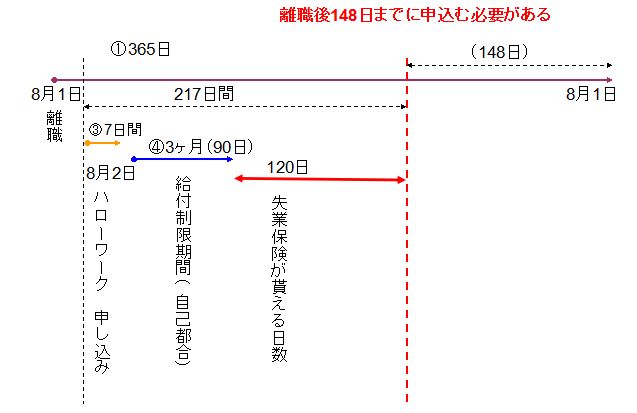

●さらに自己都合で8月1日に10年勤めた会社を辞めたとします。

この場合217日間の受給期間が必要となりますから、

その期間を確保するために離職後148日までに申込む必要があるのです。

一般的に、ほとんどの方は所定給付日数が90日となるため、

自己都合で退職した方の場合は退職してから6ヶ月以内

会社都合の場合は9ヶ月以内

上記の間に手続きを行うことができえれば失業保険を満額もらうことができます。

◆約半年(178日)過ぎると、どうなるか?

半年(178日)過ぎるとどうなるか?

手続き自体は可能です。

理由としては、

失業手当の受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間だからです。

ただ。。。上記の条件で会社を辞めたとした場合に半年過ぎると。。。

この場合3月に手続きしたとします。

そうなると、

②失業保険が貰える日数は自己都合による5年なので「90日」

その途中で「①離職した日の翌日から1年間の日数」になってしまいます。

つまり8月1日で打ち切りになるんです。

◆最後に

ただ、この期間を過ぎてしまった場合でも、

失業保険を全てもらうことができる可能性があります。

保険には延長制度と呼ばれるものがあり、

なんらかの理由がある場合は貰える期間を一年間延ばすことが可能です。

一年間延ばすことができる理由としては、

病気や怪我をした場合、妊娠や出産、育児などが挙げられます。

退職してからこれらの経験がある場合は延長制度を活用するようにしましょう。

他にも、職業訓練を受けることで、

失業保険が貰える期間を延長されるケースもあります。

注意点としては、

この職業訓練はハローワーク以外からもお申込みすることが可能となります。

ですからハローワーク以外からお申込みしてしまうと、

失業保険の期間を延長できなくなってしまいます。