自分では連絡したつもりでも相手にきちんと伝わらないこともあります。

喪中なのに「年賀状を受け取ってしまった」なんてことも、

ちょっとした手違いなどで起こりうる出来事なのかもしれません。

本来なら年賀状の作成時に自分が喪中であることを教えておくのがマナーですが、

喪中であっても年賀状をもらったらお返しが必要です。

本当なら年賀状を出して新年の挨拶をしたいですが、喪中では年賀状を出せません。

そんな時に便利なのが寒中見舞いです。

寒中見舞いなら喪中でも

近況報告やお礼などの挨拶を同時に行うことができ、非常に便利です。

喪中で年賀状を受け取ったら、寒中見舞いを活用しましょう。

目次

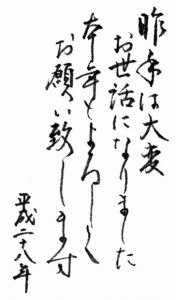

◆寒中見舞いの文例

寒中見舞いを出したいけど、文例が分からない人も多いでしょう。

今回は簡単な寒中見舞いの文例を紹介します。

いろいろな寒中見舞いがありますが、

今回は喪中で年賀状を受け取ってしまった人の寒中見舞いを紹介します。

[su_note]①『寒中見舞い申し上げます。

ご服喪中につき、年頭のご挨拶はご遠慮させていただきます。

本来なら当方よりご挨拶しなければなりませんが、

本年もなにとぞ宜しくお願い申し上げます。』[/su_note]

[su_note]②『寒中お見舞い申し上げます。

ご丁重な年頭のご挨拶をいただきりがとうございました。

○○(故人)は昨年○月○日に他界いたしました。

本当なら旧年中にお知らせ申し上げるべきところを、

年を越してしまいました非礼をどうぞお赦しください

故人が生前に賜りましたご厚情に深く感謝するとともに、

皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。[/su_note]

これが喪中により年賀状を出せない人の文例です。

上記以外にも喪中による寒中見舞いの文例は他にもありますが、

用いられるフレーズや文例はある程度定まっています。

また、寒中見舞いは、

時節の挨拶となるので厳密なルールはありませんが、

・喪中により年賀状が出せない事

・本当なら挨拶を行いたい旨

これらを、きちんと記入するのが重要になります。

◆そもそも寒中見舞いとは?

年賀状を出したことはあるけど、寒中見舞いは出した事がない。

寒中見舞いの習慣がない人は、

その存在すらも知らないかもしれません。

寒中見舞いとは、

喪中をしている人や

年賀状を出すのが遅くなった場合に使われる季節の挨拶状です。

寒中とは大寒と小寒の間にある1月5日から2月4日ごろを指します。

この頃にやり取りする挨拶状を寒中見舞いといいます。

・喪中だけど新年の挨拶を迷惑にならない程度に行いたい。

・年賀状を出そうと思ったけど、いろいろあって1月の下旬になってしまった。

・今からでは年賀状の雰囲気ではない

など事情があるでしょう。

そんな人に便利な存在が寒中見舞いです。

それぞれの事情があって、年賀状を出せない人は寒中見舞いを活用しましょう。

◆まとめ

本来であれば。。。

年賀状を作成するときに、事前に喪中であることを教えておくことです。

葬式などに出席した人は、

喪中である事を知っていますが、

中には葬式に出席できない人や教えてもらってない人もいるかもしれません。

そうした人は何も知らずに年賀状を出してしまうかもしれないので、

事前に自分が喪中であることを教えておくように心がけましょう。