葬式により喪中の家族は年賀状を出すことはありません。

喪中により年賀状を出せないので、

事前に自分たちが喪中であることを告げ正月は慎ましく過ごすのがマナーです。

しかし。。。

連絡が行き届いていない場合は、

年賀状が送られてくることもあるでしょう。

そうした時に年賀状のお返しに作るのが寒中見舞いです。

寒中見舞いの存在を知らない人もいるかもしれません。

そんな寒中見舞いを出す時期について紹介していこうと思います。

目次

・知っているようで知らない寒中見舞いとは?

寒中見舞いは喪中の家族が年賀状の代わりに出す挨拶状です。

喪中により年賀状を出せないけど、年賀状をもらった挨拶として出すもの。

それが寒中見舞いの使われ方です。

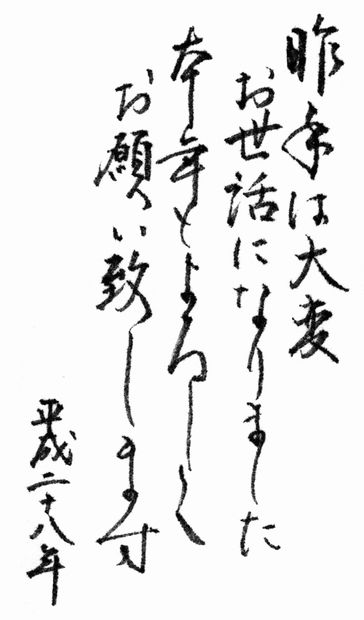

寒中見舞いは年賀状と違い、喪中の慎まれている生活の中で書くものです。

ですから、

年賀状のような派手なイメージや正月の縁起物は入れず、

落ち着いたイメージで寒中見舞いを作りましょう。

また、寒中見舞いは喪中の家族だけが出すものではありません。

暑中見舞いと同じように、

寒い季節の到来を告げる挨拶状として使われる場合もあります。

もちろん、一般的な使われ方は喪中の家族が年賀状の代わりに書く挨拶状ですが、

喪中でなくとも冬の季節を告げる挨拶状として書いても非常識ではありません。

・寒中見舞いはいつ出すか?

寒中見舞いの『寒中』は二十四節気の小寒と大寒の中間に位置します。

この寒中に出すから寒中見舞いと言われるようになりました。

寒中見舞いを出す時期としては、この寒中に出すのが一般的です。

寒中の時期ですが、1月5日から2月4日までをさします。

寒中見舞いを出す時期としてこの間をイメージしておきましょう。

・自分の住んでいる地域や親戚筋の考え方は事前に調べておくと便利

寒中見舞いの正確な時期は学説や地域の習慣によって、差が出てきます。

一般的には1月5日が寒中見舞いのスタートですが、

8日や15日という考えもあります。

実際のところ、それほど拘る必要はありませんが調べておいて損はないでしょう。

・目安としてはいつ?

目安として寒中見舞いを出す時期として1月10日くらいを考えておきましょう。

なぜなら。。。

年賀状のやりとりは1月1日から5日くらいがピークになります。

この時期に寒中見舞いを出すのは、

準備していると思われるかもしれないので避けたほうがいいでしょう。

年賀状のやりとりが少なくなった10日くらいに寒中見舞いを出すのが無難です。

・まとめ

このように寒中見舞いの時期はいつからというと

・期間としては1月5日から2月4日まで

・一般的に出す時期の目安は1月10日くらい

もちろん、寒中見舞いは、

喪中の人以外が冬の到来を告げる意味でも書く場合があります。

こうした場合でも、

年賀状を一緒に出すとあまり意味がなくなってしまうので、

年賀状の時期が落ちつく10日から15日くらいの時期に

季節の挨拶状である寒中見舞いを送りましょう。